培田一位老人的三次申請(qǐng)

培田之于連城,就像西遞之于黟縣,在福建旅游的概念中,它如同永定的土樓或梅州圍龍屋一樣,是“中國(guó)南方莊園”,是福建的“民間故宮”,是初到客地的外人第一眼看到福建的窗口。

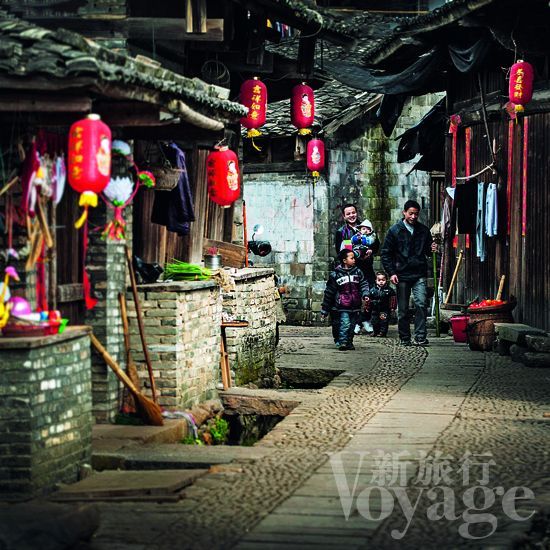

我們的連城之旅,便從這樣一個(gè)再恰當(dāng)不過(guò)的地方開(kāi)始。村口的高大牌坊是入村第一景,旁邊兩架木制老水車(chē)緩緩轉(zhuǎn)動(dòng),綠樹(shù)下水聲叮咚作響。培田古村落保護(hù)與研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)吳美熙老人,已挎著單反微笑地在水車(chē)旁等候我們。培田村清一色為吳姓同宗,吳姓先祖在培田開(kāi)基,吳美熙的“熙”字代表他是第23代。老人告訴我們,培田村的古民居建筑群,大體由6座學(xué)堂、2座書(shū)院、3座庵、2座廟、2座碑坊和20座古祠、30余幢民居,以及1條千米古街、5條巷道、2條貫穿村落的水圳組成,是一個(gè)罕見(jiàn)的富有明清建筑特點(diǎn)的古建筑群落。

老人還告訴我們,如今眼前的一切,都要從二十多年前的工作開(kāi)始說(shuō)起。吳美熙本是培田村的小學(xué)校長(zhǎng),小學(xué)當(dāng)時(shí)沿用培田著名的南山書(shū)院作為校舍,書(shū)院年久失修近乎危樓,朋友便建議他為南山書(shū)院申請(qǐng)省級(jí)文物保護(hù)單位。于是,在上世紀(jì)80年代中期,老人便投入到培田村包括南山書(shū)院在內(nèi)的史料、建筑、藝術(shù)文化等整理工作,開(kāi)始了只有獨(dú)自一人的漫漫申請(qǐng)路,那時(shí),陳逸飛剛剛畫(huà)出《周莊》未及轟動(dòng),婺源的綠茶完全不為世人所知,古村旅游在國(guó)人眼中,還是一個(gè)完全不能稱(chēng)之為“概念”的構(gòu)想。

第一次申請(qǐng)因程序錯(cuò)誤而被駁回、第二次因?qū)⒐糯迓渑c古廟捆綁申請(qǐng)而被斥為“迷信”……直到十三年后,他才為培田爭(zhēng)取到了縣級(jí)文化保護(hù)單位的稱(chēng)號(hào)。長(zhǎng)期努力的回報(bào)卻并不僅限于這個(gè)頭銜,2001年,聲望初起的培田吸引了大量海外學(xué)者和人類(lèi)學(xué)家,鳳凰衛(wèi)視、新加坡電視臺(tái)和巴黎電視臺(tái)也紛至沓來(lái),老人如今說(shuō)到這里依然笑得很開(kāi)心,因?yàn)閺哪且院螅嗵锏墓沤ūWo(hù)便開(kāi)始備受重視,終于一點(diǎn)一點(diǎn)完善成今日的面貌。

也正因?yàn)橛辛死先水?dāng)年的奔走,培田村才有了充分的財(cái)力與人力,避免了中國(guó)很多古村落發(fā)展中被人詬病的地方:這里有齊全完備的基礎(chǔ)設(shè)施,老村的電線(xiàn)、水管已在1.培田村的古建筑里有著在中國(guó)古村中所罕見(jiàn)的文化含量,布局合理,工藝精美,在培田村村口,大夫第云墻上“碧苔芳暉”的周?chē)褲M(mǎn)是“綠蕪墻繞青苔院”的蒼涼厚重。改建時(shí)被埋入地下,村內(nèi)對(duì)于在老村中建造新居的行為絕對(duì)禁止,為了應(yīng)對(duì)人口膨脹,特意再選新址建造了“新村”。

走在培田路上,一棟棟毗連而建、檐牙高啄的祠堂或民居固然令人心折,但其內(nèi)布局如小型皇宮般嚴(yán)整的“九井十八廳”才是真正體現(xiàn)了客家文化中獨(dú)有的家族內(nèi)涵。“客家”本身是一個(gè)文化概念,而非種族概念,但是,在異地必須抱團(tuán)以求生存的客家人的確將家族的概念擴(kuò)大到宗族,形成了以血脈為紐帶,具有祭祖、宗教、文化、教育、仲裁等功能的龐大氏族體系,并通過(guò)建筑的外在形式,體現(xiàn)對(duì)家族制度的重視和傳承。于是,九廳的空間與功能也就有了明顯的高下區(qū)分:上廳供祭祀、族長(zhǎng)議事,中廳接官議政,偏廳會(huì)客交友,樓廳藏書(shū),廂房橫屋則供日常的起居、炊沐之用。

在一座座內(nèi)有洞天的院落之外,培田仍然是一座小巷清幽、庭院深靜的古村,帶著在中國(guó)古村中少見(jiàn)的安詳?shù)幕盍ΑD贻p人們?cè)诼飞闲猩掖遥⒆觽冊(cè)谙锝怯螒颍先藗冊(cè)诮诌厱裰?yáng)或賣(mài)些自家蔬果,對(duì)著我們的相機(jī)露出平和的微笑,也許正是這樣寧?kù)o淡然的鄉(xiāng)村,才能讓一位年過(guò)古稀的老人憑一己之力為之不懈奔走了二十年,并在如今,依然精力十足地挎著單反,繼續(xù)著自己的腳步。

四堡鄉(xiāng)間尋墨韻

車(chē)子沿著不甚平整的路面駛過(guò)一座又一座山,冠豸山那樣好似斧砍刀削般的山巖漸漸從視線(xiàn)中消失,取而代之的是一座座生長(zhǎng)著矮樹(shù)的山峰。四堡鄉(xiāng)就是這一片毛茸茸的群山之中的狹窄盆地,閩西地區(qū)常見(jiàn)的“九曲十八彎”的河流照例蜿蜒地穿行其間,已是秋日的午后陽(yáng)光中卻依然躁動(dòng)著夏日的明媚。但沐浴在陽(yáng)光下的四堡,仍有無(wú)法掩飾的破敗氣息,從風(fēng)雨剝蝕的磚墻、裂紋叢生的木棱以及長(zhǎng)著青苔的磚縫中溢出。

走在雞犬相聞的巷里,卻感到四堡的一條條石板路似乎比培田更加曲折無(wú)序,與周邊農(nóng)田的齊整有序相去甚遠(yuǎn),兩個(gè)村落也都缺乏顯而易見(jiàn)的對(duì)外出入口,在民居里折返穿行,不經(jīng)意一抬頭卻發(fā)現(xiàn)前方已是農(nóng)田。心中的疑問(wèn)還來(lái)不及脫口而出,當(dāng)?shù)仡I(lǐng)隊(duì)小王開(kāi)心地招呼著走在后面的人:“到了到了,大家進(jìn)來(lái)啊。”

這座位于四堡鄉(xiāng)政府旁的雕版印刷展覽館原是座古祠,有著比一般民居更寬廣的院落。雕版博物館的館長(zhǎng)老鄒熱情地迎上,引我們逐室參觀。四堡的先民來(lái)自中原地區(qū),為了逃離是非不斷、動(dòng)亂連連的故鄉(xiāng),來(lái)到并不適應(yīng)的閩地水土。今時(shí)的我們自然無(wú)法體會(huì)“身在異鄉(xiāng)為異客”的酸楚,但如今留下的一座座嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?ldquo;回”字形建筑,仍清晰地昭示著他們對(duì)于讀書(shū)的敬意,以及內(nèi)心深處對(duì)于陌生地域的防備。

由此,老鄒解答了我之前的疑惑:避難的中原人在這塊文明程度相對(duì)低下的蠻夷之地,為了自保,只有用消極的方法來(lái)抵御外敵的入侵,辦法就是如我們所看到的,將內(nèi)部秩序通過(guò)村莊的外在盡量表現(xiàn)得零散無(wú)序,隱蔽入口、模糊路徑以迷惑外敵,同時(shí)又從內(nèi)在認(rèn)知上嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)劃,增強(qiáng)秩序性。至于那些古書(shū)坊內(nèi)秩序井然的宇坪、圍屋、廳堂和橫屋,乃至門(mén)樓外彎月形的池塘或水圳,無(wú)不是四堡先民們用心良苦設(shè)計(jì)的“作坊+住居”模式,他們將書(shū)房的文化格調(diào)與書(shū)坊的商用功能合而為一, 把內(nèi)心深處的文化情結(jié)毫不掩飾地運(yùn)用于建筑的各個(gè)地方, 譬如鰲魚(yú)形的屋脊雕飾,八字形的門(mén)樓平面,以及宇坪院外卵石鋪地的書(shū)卷、龍鳳等圖樣。

建筑如是,印書(shū)更如是。我們?cè)诓┪镳^中不僅看到了老舊的切紙刀、刻版刀、壓書(shū)機(jī)和石槽墨缸等古代印刷器具,也看到了從民間征集來(lái)的數(shù)量可觀的木雕刻版、印本。老鄒嘆息著說(shuō),這些雕版才是冰山一角,四堡在明末清初時(shí)盛況初起,印書(shū)數(shù)量可用汗牛充棟來(lái)形容,而且規(guī)模與形式也較江南等傳統(tǒng)文化重鎮(zhèn)更為自由:既有在四堡首印的《金瓶梅》,也有將《三國(guó)演義》與《水滸》這樣不宜老少同讀的書(shū)裝訂一冊(cè)的合訂本,四書(shū)五經(jīng)、農(nóng)學(xué)醫(yī)藥、小說(shuō)詩(shī)詞、星相佛經(jīng)等更是不可盡述。由四堡通往外埠的北線(xiàn)、南線(xiàn)、西線(xiàn)三條水陸通道, 不知運(yùn)出了多少書(shū)籍,奔走過(guò)多少書(shū)商。據(jù)傳,國(guó)家歷史博物館里保存的一千六百多塊雕版,有一千五百多塊都是連城的,還有大量的雕版至今散在民間,被賤賣(mài)或私用。

一位老媽媽走到我們面前,在我們每人手中放了一張雪白的宣紙,并拿出一塊裂痕斑斑的老雕版抹了油墨,我們覆上紙張,用刷子輕刷紙面,雪白的宣紙上立刻出現(xiàn)了雕版上的圖樣文字,筆法純熟,渾樸凝重,濃淡相宜的墨色泛著無(wú)法言說(shuō)的美。我們將帶著墨香的作品迎著風(fēng)晾干,然后小心翼翼地收藏起來(lái)——當(dāng)然,這樣簡(jiǎn)省的過(guò)程并不能如實(shí)反映出雕版印刷的全貌,在我們輕松地?cái)X取最終成果前,還有制板、寫(xiě)樣、天頭、上板、雕刻、印刷等多道工序。這也是四堡如今衰落的主因,在先后經(jīng)歷了新興的印刷工藝和生產(chǎn)模式的沖擊后,在嘉慶、乾隆時(shí)到達(dá)鼎盛的四堡雕版業(yè)“至咸、同以后乃不振”,最終在民國(guó)時(shí)永遠(yuǎn)地衰敗、沉寂下去。

其實(shí),并非所有人都遺忘了這里,美國(guó)俄勒崗大學(xué)教授包筠雅、日本東北大學(xué)教授咸部彰等海外學(xué)者曾先后在這里長(zhǎng)期駐停、調(diào)研,包女士的新著《文化貿(mào)易: 清代至民國(guó)時(shí)期四堡的書(shū)籍交易》已由哈佛大學(xué)亞洲研究中心出版,被譽(yù)為“迄今研究清代印刷出版史最為深入的成果之一”。只是,遠(yuǎn)隔太平洋的學(xué)術(shù)研究浪潮卻無(wú)法滋潤(rùn)這個(gè)深藏于閩西盆地的小小鄉(xiāng)村,無(wú)論從旅游或文化角度,雕版印刷即便有著國(guó)家級(jí)非遺的頭銜,卻依然如同久置的墨汁般無(wú)可避免地干涸。

芷水長(zhǎng)流酒飄香

如同培田和四堡,芷溪也是一座古村,但在這里,卻讓我看到了古建、民俗與文化保護(hù)的另一種可能。

這個(gè)有詩(shī)意的名字因古時(shí)村邊溪流兩岸長(zhǎng)滿(mǎn)芷草而得名,而我與芷溪的淵源也是從一個(gè)名為“芷水長(zhǎng)流”的芷溪本地論壇開(kāi)始,如今在村口迎接我們的,正是網(wǎng)站的創(chuàng)建與管理者楊天鑫。如果不是親自到此一游,很難相信,這個(gè)位于連城最南邊的小村,以大于培田村數(shù)倍的面積,容納著比培田更為種類(lèi)繁多且數(shù)量巨大的古建和宗祠,這也是小楊在路上反復(fù)和我們提及的,芷溪的“客家大宅門(mén)”美譽(yù)的由來(lái)。至今仍于芷溪佇立的74座古宗祠與139棟古民居,便是這種文化傳承的最直接證據(jù)。

與清末逐漸衰落的四堡不同,芷溪在彼時(shí)已發(fā)展成為號(hào)稱(chēng)“千煙之家”的大村落,建筑規(guī)制更為華麗宏大,但又各具特征。在堪稱(chēng)芷溪村地標(biāo)景點(diǎn)的黃氏家廟前,高高翹起的檐角和兩邊鎮(zhèn)守的石獅象征了黃氏家族曾經(jīng)的殷實(shí),集鳣堂門(mén)樓上,由清書(shū)法家何紹基題字的“南離輝映”,采用減筆以小心翼翼地避諱和“制化”,培蘭堂的門(mén)樓至今能看到色彩斑斕的磚雕,以及各種刀法細(xì)膩的神獸雕飾。

日已西斜,相比于暮色中的古建,熱騰騰的美食才是最令旅人心動(dòng)的,小楊帶我們?nèi)ギ?dāng)?shù)匾粦?hù)旅店住下,老板與小楊自幼相識(shí),好客地捧出一桌子當(dāng)?shù)孛牢丁狎v騰的客家芋子包有著完全不同于北方餃子的細(xì)膩口感,客家釀豆腐鮮嫩香滑堪比淮安名菜平橋豆腐,當(dāng)然,最具特色的要屬涮九品,以客家米酒涮上好牛肉,待酒開(kāi)后從湯中撈取三分之二牛肉另起一盤(pán)配料爆炒,以湯酒配九品,湯香肉嫩,方是客家人喜好的“熟、陳、香”那一口。

米酒文化也是芷溪的特色之一,但令我和攝影師驚訝的是,一瓶瓶用青花瓷圖案設(shè)計(jì)的修長(zhǎng)米酒瓶包裝時(shí)尚,在一桌子鄉(xiāng)土野味中格外鶴立雞群。于是,循著米酒的源頭,又牽引出一段并不算漫長(zhǎng)但仍令人慨嘆的故事。